Le rendez-vous est désormais incontournable pour les professionnels du vignoble, où se croisent données techniques, retours d’expérience et perspectives d’avenir. Cette année, il s’agissait de dresser le bilan du plan de transition engagé en 2023, soutenu par la Région, le Département, le CIVJ et la SVJ et de rappeler combien l’Appellation d’Origine Protégée (AOP) demeure une ressource stratégique dans un contexte de bouleversements multiples.

Des données pour agir, une cartographie pour anticiper

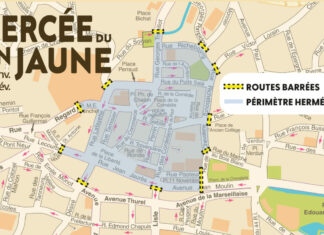

Au cœur des échanges, la réalité de terrain des vignerons, confrontés à une variabilité croissante des conditions climatiques. Le gel, en particulier, a laissé son empreinte dans les esprits comme dans les parcelles. Une cartographie fine des zones gélives, réalisée en partenariat avec l’Université de Bourgogne, permet aujourd’hui à la SVJ de proposer un accompagnement personnalisé pour chaque projet de plantation. L’ingénieure alternante en poste en 2024 a livré une analyse minutieuse des effets du gel et des stratégies d’adaptation mises en œuvre par les exploitants. Son travail, salué pour sa rigueur et sa pertinence, a nourri un débat engagé sur les réponses concrètes à apporter à l’échelle du vignoble.

Mais la réflexion ne s’est pas arrêtée là, la SVJ ayant fait appel à l’INAO pour présenter le fonctionnement du volet foncier de l’AOP Comté. Une ouverture vers une production voisine, riche d’enseignements, qui éclaire les dynamiques d’aménagement et les nécessaires ajustements des cahiers des charges des AOC jurassiennes.

« Geler 100 % coûte minimum 60 000 € à l’hectare », précisait un viticulteur. « Faut-il mettre en place des dispositifs de lutte active ou actions de lutte passive ? », interrogeait alors Valérie Closset, avant d’expliquer : « Il n’y a pas une seule solution (bougies, éoliennes, files chauffants…), mais une armoire à plusieurs tiroirs. L’intérêt est de partir de la cartographie avec le risque gel et les débourrements de plus en plus précoces. Il faut bien réfléchir aux parcelles sur lesquelles ça vaut le coup d’investir ; quel matériel est le mieux adapté à mon système de production ? Et pour celles où l’investissement est impossible, quelles alternatives envisager ? Faut-il planter autre chose ? Opter pour un autre porte-greffe ? ».

Au-delà des chiffres, un syndicat à l’écoute

Derrière les données et les projections, la SVJ a tenu à rappeler une autre de ses missions : celle de l’accompagnement humain. Aider les vignerons à faire face à l’incertitude, à accepter – parfois dans la douleur – la variabilité des récoltes, fait désormais pleinement partie de l’engagement syndical. L’approche se veut sensible, ancrée dans l’écoute autant que dans l’information. La DREETS est venue rappeler le cadre légal : obligations d’autocontrôle, mais aussi droits et protections qu’offre l’AOC, notamment en termes de valorisation du savoir-faire.

En fin de cet après-midi technique, un point sur les indicateurs macro-économiques a permis de prendre le pouls d’une filière en mouvement : état des lieux des productions, niveaux de stocks, rythme des sorties. Des données précieuses pour construire l’avenir avec lucidité.

Une assemblée fluide, tournée vers l’avenir

L’assemblée générale a ensuite pris le relais, dans une continuité naturelle. Les rapports moral, financier et d’activité ont été présentés puis approuvés à l’unanimité, scellant une année dense, marquée par le travail collectif. Mais c’est surtout l’élan commun, perceptible tout au long de l’après-midi, qui a donné à cette rencontre une portée particulière. Une volonté partagée d’avancer, ensemble, dans un paysage viticole en pleine mutation.